"60살이 되면 상사가 어깨를 툭툭 치며 말을 건넨다. '후배들도 있으니 당신은 그만두는 게 어떻냐'고. 퇴직금을 더 얹어줬으니 내 또래 샐러리맨 중엔 실제 그만두는 일이 많았다. 그런데 요즘은 건강하다면 일하고 싶을 때까지 일할 수 있는 사회 아닌가."

일본 도쿄 신주쿠에서 만난 오가와 도시야스(76·남)씨는 자신이 직장을 그만둘 때 분위기를 한 단어로 설명했다.

'어깨를 두드린다'는 뜻에서 권고사직까지 가리키게 된 '가타타타기(肩たたき)'. 그로부터 21년 후 일본 사회는 가타타타기 대상자들을 다시 일터로 불러모으고 있다. 65세까지 정년을 연장한 일본이 이제는 70세까지 늘리는 방안을 논의할 정도로 그동안 많은 변화가 있었던 것이다.

일본, 100명 중 28명이 노인…일손 부족 심각

일본 전체 인구 1억2624만명 중 노인 인구는 3571만명에 달한다. 65세 이상 노인 인구 비율은 28.3%(총무성 3월1일 기준). 1970년 고령화율(총인구 대비 65세 이상 인구 비율)이 7%를 넘어 고령화사회에 접어든 일본은 24년만인 1994년 고령사회(14%), 2007년 초고령사회(21%)에 진입했다. 2025년엔 30%에 달할 전망이다.

급속한 고령화 배경엔 저출산이 있었다.

전쟁 직후 출산율 증가로 이른바 '단카이(團塊) 세대'로 불리는 제1차 베이비붐(1947~1949년생) 당시 4.54명에 달했던 일본 출산율은 1971~1974년 '단카이 주니어 세대'가 제2차 베이비붐을 일으켰다. 그러나 1966년 '1.57 쇼크', 2005년 '1.26 쇼크' 등 출산율 급감에 고령 인구 비율은 급증했다.

초고령사회 일본은 더 나이 들어가고 있다. 제2차 세계대전 직후인 1947년 남성 50.06세, 여성 53.96세였던 평균 수명은 2016년 남성 80.98세, 여성 87.14까지 늘어났다.

더 적게 태어나고 덜 세상을 떠나는 고령화는 노동력 부족으로 이어졌다.

일본의 15~64세 생산가능인구는 1996년을 기해 전년보다 감소하기 시작해 2012~2014년엔 116만~116만7000명씩 줄어들기까지 했다. 단카이 세대가 65세에 접어든 때다.

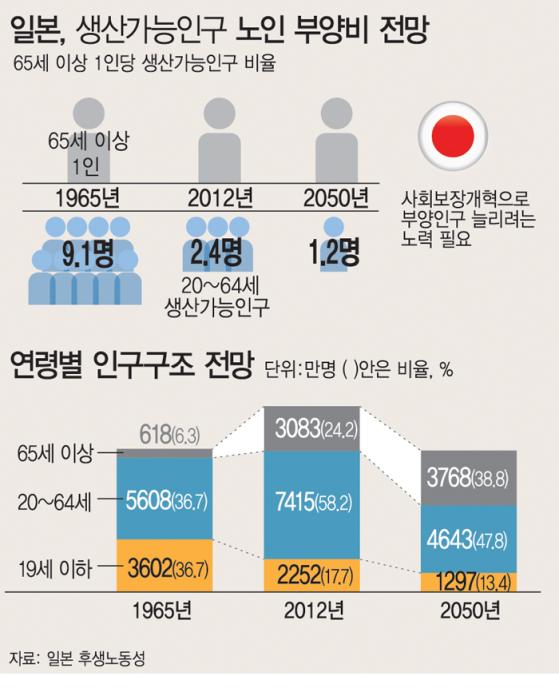

현역 세대 보험료로 고령 세대 연금을 충당할 뿐만 아니라 복지 서비스 등 지원하는 사람보다 지원받는 사람이 불어났다. 1965년엔 20~64세 인구 9.1명이 65세 이상 노인 1명을 부양했지만 2012년엔 2.4명이 1명, 2050년엔 1.2명이 1명을 책임져야 한다.

70년대 본격화한 정년연장…65세 넘어 70세까지?

당장 찾을 수 있는 해법은 일할 사람을 늘리는 방안이었다. 노인은 전업주부, 외국인 등과 함께 일본 사회가 찾은 노동력 확보 대안이었다.

1960년대 일본 노동시장에서 정년은 50세나 55세였다. 당시까지 고령자 고용 정책은 은퇴 이후 재취업 대책 중심이었다.

정년 연장 논의가 본격화한 건 1970년대였다. 55세였던 정년이 단계적으로 56~59세까지 올라갔다. 1973년엔 고용대책법을 개정해 정년 연장 대책 마련을 법제화했다.

'60세 정년'이 등장한 땐 1986년이다. 종전 '중고연령자 등의 고용 촉진에 관한 특별조치법'을 '고령자 등의 고용 안정에 관한 법률'(고령자 고용 안정법)이란 이름으로 바꾸면서 기업이 60세 정년 보장을 위해 노력할 것을 규정했다.

일본 정부는 그로부터 8년 뒤인 1994년 60세 정년을 의무화했고 1998년 4월부터 기업에 적용했다.

2004년부턴 정년을 재차 5년 더 연장하기 위한 조치가 이뤄졌다. 남성의 연금(정액부분) 지급 개시 연령을 2006년 62세에서 2013년 4월1일 이후 65세까지 단계적으로 상향 조정키로 했기 때문이다.

고령자 고용 안전법 개정에 따라 정년이 65세 미만인 기업은 ▲정년 폐지 ▲정년 연장 ▲계속 고용 제도(60세 이후 재고용) 중 하나를 도입해야 했다. 이 중 정년 연장과 계속 고용 제도는 2013년 4월1일까지 고용 확보 의무 연령을 65세 이상으로 늘리도록 했다.

일본 후생노동성에 따르면 지난해 31인 이상 기업 15만6989곳 가운데 3개 제도를 통해 65세까지 고용을 보장한 기업은 15만6607곳으로 전체의 99.8%에 달한다.

66세 이상 일할 수 있는 기업은 4만3259개(27.6%), 제도상 70세 넘어서까지 고용 가능한 곳도 4만515개(25.8%)나 된다.

여기에 일본 정부는 올해 들어 기업에 '70세 고용 확보 노력'을 의무화를 추진 중이다.

자영업자 대상 노령기초연금과 직장인이 가입하는 노령후생연금 지급 시기를 현재 65세에서 최대 75세까지 늘리는 방안도 검토에 들어갔다. 연금 가입기간 연장은 정년 연장과도 맞물린다.

인건비 줄이려는 日기업들…계약직 고용 후 임금↓

그러나 반복된 정년 연장에도 그림자가 있다.

근속 연수 등에 따라 임금과 지위가 올라가는 연공서열이 강한 일본 기업에 정년 연장은 곧 인건비 부담이다. 일본 정부가 정년을 65세로 늦추면서 3가지 제도 중 하나를 선택하도록 한 건 이런 기업 부담을 덜어주기 위해서다.

지난해 고용 확보 조치(65세까지 고용을 보장하도록 한 조치)를 한 기업 가운데 정년을 폐지한 곳은 2.6%(4113개사), 정년을 연장한 곳은 18.1%(2만8359개사)다. 10곳 중 8곳(79.3%)은 계속 고용 제도를 선택했다. 계속 고용 제도란 60세 도달 시 퇴직 후 재고용해 이후 정년을 보장하는 방식이다.

이때 상당수 고령 노동자는 임금 하락을 경험한다. 2015년 노동정책연구·연수기구 조사에 따르면 민간 대기업에 다니는 61세 노동자 4명 중 1명이 그 이전에 받던 임금의 60%만을 받았다.

김명중 닛세이기초연구소 준주임연구원은 "60세까지 고용하면 기존 고용 계약을 중지하고 촉탁 등 새로운 고용 계약을 체결하는데 이때 임금 수준이 뚝 떨어진다"며 "일본 정부가 계속 고용 제도를 도입하면서 임금에 대해선 언급을 안 해 기업에 따라선 30% 수준의 임금을 받는 경우도 있다"고 설명했다.

그러면서 "계속 고용 제도를 실시했더니 월급이 줄어들어 고연령자들의 노동 의욕이 떨어져 기업 차원에서도 도움이 안된다"며 "최근 들어선 계속 고용 제도를 택하지 않고 정년을 연장하고 임금 수준은 약간만 떨어뜨리는 시스템을 도입한 기업들이 늘어나고 있다"고 덧붙였다.

수입이 늘어나면 연금액이 줄어드는 일본 노령연금 제도도 일하는 노인들의 고민거리다. 노령후생연금 수급자가 후생연금 가입 기업에서 월급을 받으면 연금액 일부나 전액이 삭감되는 재직 노령연금 제도 때문이다.

이에 일본 정부는 수입이 있어도 연금에서 이를 공제하지 않거나 공제하더라도 그 금액을 낮추는 방안을 추진하기로 했다.

직장을 그만둔 뒤에도 일은 물론 자원봉사까지 나선다는 오가와씨는 정부의 정년 연장 움직임에 "희망하는 사람이 있다면 정년에 얽매이지 않고 더 일할 수 있는 환경을 만드는 건 좋다"면서도 "열심히 나라를 위해 살아오고 세금을 낸 사람들에게 정부가 연금 문제 등이 있어 '더 일해 주세요'라고 말하는 건 안 된다"고 말했다.

"60살이 되면 상사가 어깨를 툭툭 치며 말을 건넨다. '후배들도 있으니 당신은 그만두는 게 어떻냐'고. 퇴직금을 더 얹어줬으니 내 또래 샐러리맨 중엔 실제 그만두는 일이 많았다. 그런데 요즘은 건강하다면 일하고 싶을 때까지 일할 수 있는 사회 아닌가."일본 도쿄 신주쿠에서 만난 오가와 도시야스(76·남)씨는 자신이 직장을 그만둘 때 분위기를 한 단어로 설명했다.'어깨를 두드린다'는 뜻에서 권고사직까지 가리키게 된 '가타타타기(肩たたき)'. 그로부터 21년 후 일본 사회는 가타타타기 대상자들을 다시 일터로 불러모으고 있다. 65세까지 정년을 연장한 일본이 이제는 70세까지 늘리는 방안을 논의할 정도로 그동안 많은 변화가 있었던 것이다.일본, 100명 중 28명이 노인…일손 부족 심각일본 전체 인구 1억2624만명 중 노인 인구는 3571만명에 달한다. 65세 이상 노인 인구 비율은 28.3%(총무성 3월1일 기준). 1970년 고령화율(총인구 대비 65세 이상 인구 비율)이 7%를 넘어 고령화사회에 접어든 일본은 24년만인 1994년 고령사회(14%), 2007년 초고령사회(21%)에 진입했다. 2025년엔 30%에 달할 전망이다.급속한 고령화 배경엔 저출산이 있었다.전쟁 직후 출산율 증가로 이른바 '단카이(團塊) 세대'로 불리는 제1차 베이비붐(1947~1949년생) 당시 4.54명에 달했던 일본 출산율은 1971~1974년 '단카이 주니어 세대'가 제2차 베이비붐을 일으켰다. 그러나 1966년 '1.57 쇼크', 2005년 '1.26 쇼크' 등 출산율 급감에 고령 인구 비율은 급증했다.초고령사회 일본은 더 나이 들어가고 있다. 제2차 세계대전 직후인 1947년 남성 50.06세, 여성 53.96세였던 평균 수명은 2016년 남성 80.98세, 여성 87.14까지 늘어났다.더 적게 태어나고 덜 세상을 떠나는 고령화는 노동력 부족으로 이어졌다.일본의 15~64세 생산가능인구는 1996년을 기해 전년보다 감소하기 시작해 2012~2014년엔 116만~116만7000명씩 줄어들기까지 했다. 단카이 세대가 65세에 접어든 때다.현역 세대 보험료로 고령 세대 연금을 충당할 뿐만 아니라 복지 서비스 등 지원하는 사람보다 지원받는 사람이 불어났다. 1965년엔 20~64세 인구 9.1명이 65세 이상 노인 1명을 부양했지만 2012년엔 2.4명이 1명, 2050년엔 1.2명이 1명을 책임져야 한다.70년대 본격화한 정년연장…65세 넘어 70세까지?당장 찾을 수 있는 해법은 일할 사람을 늘리는 방안이었다. 노인은 전업주부, 외국인 등과 함께 일본 사회가 찾은 노동력 확보 대안이었다.1960년대 일본 노동시장에서 정년은 50세나 55세였다. 당시까지 고령자 고용 정책은 은퇴 이후 재취업 대책 중심이었다.정년 연장 논의가 본격화한 건 1970년대였다. 55세였던 정년이 단계적으로 56~59세까지 올라갔다. 1973년엔 고용대책법을 개정해 정년 연장 대책 마련을 법제화했다.'60세 정년'이 등장한 땐 1986년이다. 종전 '중고연령자 등의 고용 촉진에 관한 특별조치법'을 '고령자 등의 고용 안정에 관한 법률'(고령자 고용 안정법)이란 이름으로 바꾸면서 기업이 60세 정년 보장을 위해 노력할 것을 규정했다.일본 정부는 그로부터 8년 뒤인 1994년 60세 정년을 의무화했고 1998년 4월부터 기업에 적용했다.2004년부턴 정년을 재차 5년 더 연장하기 위한 조치가 이뤄졌다. 남성의 연금(정액부분) 지급 개시 연령을 2006년 62세에서 2013년 4월1일 이후 65세까지 단계적으로 상향 조정키로 했기 때문이다.고령자 고용 안전법 개정에 따라 정년이 65세 미만인 기업은 ▲정년 폐지 ▲정년 연장 ▲계속 고용 제도(60세 이후 재고용) 중 하나를 도입해야 했다. 이 중 정년 연장과 계속 고용 제도는 2013년 4월1일까지 고용 확보 의무 연령을 65세 이상으로 늘리도록 했다.일본 후생노동성에 따르면 지난해 31인 이상 기업 15만6989곳 가운데 3개 제도를 통해 65세까지 고용을 보장한 기업은 15만6607곳으로 전체의 99.8%에 달한다.66세 이상 일할 수 있는 기업은 4만3259개(27.6%), 제도상 70세 넘어서까지 고용 가능한 곳도 4만515개(25.8%)나 된다.여기에 일본 정부는 올해 들어 기업에 '70세 고용 확보 노력'을 의무화를 추진 중이다.자영업자 대상 노령기초연금과 직장인이 가입하는 노령후생연금 지급 시기를 현재 65세에서 최대 75세까지 늘리는 방안도 검토에 들어갔다. 연금 가입기간 연장은 정년 연장과도 맞물린다.인건비 줄이려는 日기업들…계약직 고용 후 임금↓그러나 반복된 정년 연장에도 그림자가 있다.근속 연수 등에 따라 임금과 지위가 올라가는 연공서열이 강한 일본 기업에 정년 연장은 곧 인건비 부담이다. 일본 정부가 정년을 65세로 늦추면서 3가지 제도 중 하나를 선택하도록 한 건 이런 기업 부담을 덜어주기 위해서다.지난해 고용 확보 조치(65세까지 고용을 보장하도록 한 조치)를 한 기업 가운데 정년을 폐지한 곳은 2.6%(4113개사), 정년을 연장한 곳은 18.1%(2만8359개사)다. 10곳 중 8곳(79.3%)은 계속 고용 제도를 선택했다. 계속 고용 제도란 60세 도달 시 퇴직 후 재고용해 이후 정년을 보장하는 방식이다.이때 상당수 고령 노동자는 임금 하락을 경험한다. 2015년 노동정책연구·연수기구 조사에 따르면 민간 대기업에 다니는 61세 노동자 4명 중 1명이 그 이전에 받던 임금의 60%만을 받았다.김명중 닛세이기초연구소 준주임연구원은 "60세까지 고용하면 기존 고용 계약을 중지하고 촉탁 등 새로운 고용 계약을 체결하는데 이때 임금 수준이 뚝 떨어진다"며 "일본 정부가 계속 고용 제도를 도입하면서 임금에 대해선 언급을 안 해 기업에 따라선 30% 수준의 임금을 받는 경우도 있다"고 설명했다.그러면서 "계속 고용 제도를 실시했더니 월급이 줄어들어 고연령자들의 노동 의욕이 떨어져 기업 차원에서도 도움이 안된다"며 "최근 들어선 계속 고용 제도를 택하지 않고 정년을 연장하고 임금 수준은 약간만 떨어뜨리는 시스템을 도입한 기업들이 늘어나고 있다"고 덧붙였다.수입이 늘어나면 연금액이 줄어드는 일본 노령연금 제도도 일하는 노인들의 고민거리다. 노령후생연금 수급자가 후생연금 가입 기업에서 월급을 받으면 연금액 일부나 전액이 삭감되는 재직 노령연금 제도 때문이다.이에 일본 정부는 수입이 있어도 연금에서 이를 공제하지 않거나 공제하더라도 그 금액을 낮추는 방안을 추진하기로 했다.직장을 그만둔 뒤에도 일은 물론 자원봉사까지 나선다는 오가와씨는 정부의 정년 연장 움직임에 "희망하는 사람이 있다면 정년에 얽매이지 않고 더 일할 수 있는 환경을 만드는 건 좋다"면서도 "열심히 나라를 위해 살아오고 세금을 낸 사람들에게 정부가 연금 문제 등이 있어 '더 일해 주세요'라고 말하는 건 안 된다"고 말했다.글쓴날 : [19-09-09 14:15]

"60살이 되면 상사가 어깨를 툭툭 치며 말을 건넨다. '후배들도 있으니 당신은 그만두는 게 어떻냐'고. 퇴직금을 더 얹어줬으니 내 또래 샐러리맨 중엔 실제 그만두는 일이 많았다. 그런데 요즘은 건강하다면 일하고 싶을 때까지 일할 수 있는 사회 아닌가."일본 도쿄 신주쿠에서 만난 오가와 도시야스(76·남)씨는 자신이 직장을 그만둘 때 분위기를 한 단어로 설명했다.'어깨를 두드린다'는 뜻에서 권고사직까지 가리키게 된 '가타타타기(肩たたき)'. 그로부터 21년 후 일본 사회는 가타타타기 대상자들을 다시 일터로 불러모으고 있다. 65세까지 정년을 연장한 일본이 이제는 70세까지 늘리는 방안을 논의할 정도로 그동안 많은 변화가 있었던 것이다.일본, 100명 중 28명이 노인…일손 부족 심각일본 전체 인구 1억2624만명 중 노인 인구는 3571만명에 달한다. 65세 이상 노인 인구 비율은 28.3%(총무성 3월1일 기준). 1970년 고령화율(총인구 대비 65세 이상 인구 비율)이 7%를 넘어 고령화사회에 접어든 일본은 24년만인 1994년 고령사회(14%), 2007년 초고령사회(21%)에 진입했다. 2025년엔 30%에 달할 전망이다.급속한 고령화 배경엔 저출산이 있었다.전쟁 직후 출산율 증가로 이른바 '단카이(團塊) 세대'로 불리는 제1차 베이비붐(1947~1949년생) 당시 4.54명에 달했던 일본 출산율은 1971~1974년 '단카이 주니어 세대'가 제2차 베이비붐을 일으켰다. 그러나 1966년 '1.57 쇼크', 2005년 '1.26 쇼크' 등 출산율 급감에 고령 인구 비율은 급증했다.초고령사회 일본은 더 나이 들어가고 있다. 제2차 세계대전 직후인 1947년 남성 50.06세, 여성 53.96세였던 평균 수명은 2016년 남성 80.98세, 여성 87.14까지 늘어났다.더 적게 태어나고 덜 세상을 떠나는 고령화는 노동력 부족으로 이어졌다.일본의 15~64세 생산가능인구는 1996년을 기해 전년보다 감소하기 시작해 2012~2014년엔 116만~116만7000명씩 줄어들기까지 했다. 단카이 세대가 65세에 접어든 때다.현역 세대 보험료로 고령 세대 연금을 충당할 뿐만 아니라 복지 서비스 등 지원하는 사람보다 지원받는 사람이 불어났다. 1965년엔 20~64세 인구 9.1명이 65세 이상 노인 1명을 부양했지만 2012년엔 2.4명이 1명, 2050년엔 1.2명이 1명을 책임져야 한다.70년대 본격화한 정년연장…65세 넘어 70세까지?당장 찾을 수 있는 해법은 일할 사람을 늘리는 방안이었다. 노인은 전업주부, 외국인 등과 함께 일본 사회가 찾은 노동력 확보 대안이었다.1960년대 일본 노동시장에서 정년은 50세나 55세였다. 당시까지 고령자 고용 정책은 은퇴 이후 재취업 대책 중심이었다.정년 연장 논의가 본격화한 건 1970년대였다. 55세였던 정년이 단계적으로 56~59세까지 올라갔다. 1973년엔 고용대책법을 개정해 정년 연장 대책 마련을 법제화했다.'60세 정년'이 등장한 땐 1986년이다. 종전 '중고연령자 등의 고용 촉진에 관한 특별조치법'을 '고령자 등의 고용 안정에 관한 법률'(고령자 고용 안정법)이란 이름으로 바꾸면서 기업이 60세 정년 보장을 위해 노력할 것을 규정했다.일본 정부는 그로부터 8년 뒤인 1994년 60세 정년을 의무화했고 1998년 4월부터 기업에 적용했다.2004년부턴 정년을 재차 5년 더 연장하기 위한 조치가 이뤄졌다. 남성의 연금(정액부분) 지급 개시 연령을 2006년 62세에서 2013년 4월1일 이후 65세까지 단계적으로 상향 조정키로 했기 때문이다.고령자 고용 안전법 개정에 따라 정년이 65세 미만인 기업은 ▲정년 폐지 ▲정년 연장 ▲계속 고용 제도(60세 이후 재고용) 중 하나를 도입해야 했다. 이 중 정년 연장과 계속 고용 제도는 2013년 4월1일까지 고용 확보 의무 연령을 65세 이상으로 늘리도록 했다.일본 후생노동성에 따르면 지난해 31인 이상 기업 15만6989곳 가운데 3개 제도를 통해 65세까지 고용을 보장한 기업은 15만6607곳으로 전체의 99.8%에 달한다.66세 이상 일할 수 있는 기업은 4만3259개(27.6%), 제도상 70세 넘어서까지 고용 가능한 곳도 4만515개(25.8%)나 된다.여기에 일본 정부는 올해 들어 기업에 '70세 고용 확보 노력'을 의무화를 추진 중이다.자영업자 대상 노령기초연금과 직장인이 가입하는 노령후생연금 지급 시기를 현재 65세에서 최대 75세까지 늘리는 방안도 검토에 들어갔다. 연금 가입기간 연장은 정년 연장과도 맞물린다.인건비 줄이려는 日기업들…계약직 고용 후 임금↓그러나 반복된 정년 연장에도 그림자가 있다.근속 연수 등에 따라 임금과 지위가 올라가는 연공서열이 강한 일본 기업에 정년 연장은 곧 인건비 부담이다. 일본 정부가 정년을 65세로 늦추면서 3가지 제도 중 하나를 선택하도록 한 건 이런 기업 부담을 덜어주기 위해서다.지난해 고용 확보 조치(65세까지 고용을 보장하도록 한 조치)를 한 기업 가운데 정년을 폐지한 곳은 2.6%(4113개사), 정년을 연장한 곳은 18.1%(2만8359개사)다. 10곳 중 8곳(79.3%)은 계속 고용 제도를 선택했다. 계속 고용 제도란 60세 도달 시 퇴직 후 재고용해 이후 정년을 보장하는 방식이다.이때 상당수 고령 노동자는 임금 하락을 경험한다. 2015년 노동정책연구·연수기구 조사에 따르면 민간 대기업에 다니는 61세 노동자 4명 중 1명이 그 이전에 받던 임금의 60%만을 받았다.김명중 닛세이기초연구소 준주임연구원은 "60세까지 고용하면 기존 고용 계약을 중지하고 촉탁 등 새로운 고용 계약을 체결하는데 이때 임금 수준이 뚝 떨어진다"며 "일본 정부가 계속 고용 제도를 도입하면서 임금에 대해선 언급을 안 해 기업에 따라선 30% 수준의 임금을 받는 경우도 있다"고 설명했다.그러면서 "계속 고용 제도를 실시했더니 월급이 줄어들어 고연령자들의 노동 의욕이 떨어져 기업 차원에서도 도움이 안된다"며 "최근 들어선 계속 고용 제도를 택하지 않고 정년을 연장하고 임금 수준은 약간만 떨어뜨리는 시스템을 도입한 기업들이 늘어나고 있다"고 덧붙였다.수입이 늘어나면 연금액이 줄어드는 일본 노령연금 제도도 일하는 노인들의 고민거리다. 노령후생연금 수급자가 후생연금 가입 기업에서 월급을 받으면 연금액 일부나 전액이 삭감되는 재직 노령연금 제도 때문이다.이에 일본 정부는 수입이 있어도 연금에서 이를 공제하지 않거나 공제하더라도 그 금액을 낮추는 방안을 추진하기로 했다.직장을 그만둔 뒤에도 일은 물론 자원봉사까지 나선다는 오가와씨는 정부의 정년 연장 움직임에 "희망하는 사람이 있다면 정년에 얽매이지 않고 더 일할 수 있는 환경을 만드는 건 좋다"면서도 "열심히 나라를 위해 살아오고 세금을 낸 사람들에게 정부가 연금 문제 등이 있어 '더 일해 주세요'라고 말하는 건 안 된다"고 말했다.글쓴날 : [19-09-09 14:15]